11月15日下午,2015级思政一班团支部邀请到学院退休教师王岗峰老师,在学院办公室共同回忆辉煌的七七级政教系。

访谈伊始,王岗峰老师向我们讲述了政教系的一步步变革,发展到今天的马克思主义学院、公管学院、经济学院和法学院。因此,中共十九届中央委员黄坤明、蔡奇、宋涛和王志明,都是师出同门。接着,他回忆起77政教的点点滴滴。

77级是恢复高考后的第一届本科生,当时77政教的同学们来自各行各业,有的已经成家,最大的年龄差有13岁。但每个同学之间都是互帮互助,团结友爱。所有人都珍惜来之不易的机会,惜时如金、挑灯夜战,勤奋用功地读书,形成了属于77政教特有的良好学风和文化氛围。由此,在辅导员林继挺、宋竣老师、李建平老师、李思老师、林知新老师等的谆谆教诲、精心培育下,77级政教系人才辈出。如中共中央政治局委员、书记处书记黄坤明,还有其他16位同学走上厅级领导岗位;有10位教授,其中有五位博士生导师;有10位特级教师,还有众多的处、科级领导,中学校长及各行各业精英人才。

回首过去,物质生活匮乏,但精神生活丰富。刻苦学习之余,77政教同学们的生活充满诗意与歌声。王岗峰老师回忆起当年在欢送75级毕业晚会上,为蔡奇(现中共中央政治局委员、北京市委书记)等学长、学姐们所做和朗诵的长诗;回忆起他作词,干部班的学员作曲的政教系系歌,在政教系未改院前的二十年里,每年新生都要会唱的。点点滴滴,都是珍贵而难以忘怀的记忆。老师感叹道:“虽然毕业后同学们在各行各业都有自己的一番事业,但是我们每五年都会聚一次会,今年我们将在武夷山进行毕业后的第七次聚会。每次聚会我们都会邀请我们的任课老师,如果有老师没有来,我们就会派代表一一去拜访、慰问他们。”

第五次聚会时,恰逢福建师大建校一百周年大庆,七七政教作为校友,赠送给母校一块华安玉。这是77政教兄弟姐妹之间的美好同窗情谊,这是77政教同学们尊师重道、不忘师泽的可贵品质,这是77政教感恩母校、回馈母校的实际行动。

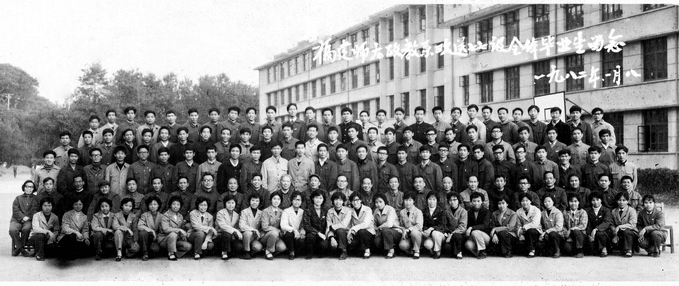

今年是77政教入学40周年暨毕业35周年,恰逢师大校庆110周年,在这个特别的日子里,王岗峰老师为我们带来了他们自制的77级政教系纪念册,以下选自王岗峰老师的“序”、郑镇老师的“跋”,谨以此献礼师大,激励广大学子。

序

王岗峰

一九七七年冬天,关闭了十余年的高考考场向我们打开,这一天,中国570万考生走进了高考考场。第二年春天,我们106位幸运儿踏进“清华楼”,当年秋,又来了两位,刚好108位“梁山好汉”,这就是福建师范大学政教系七七级的兄弟姊妹。

十年等待,有的已是三个孩子的父亲,有的正赶上青春好年华。我们来自工农兵学教,从八闽大地汇聚千秋福地,驻足长安山麓;我们意识到,这里就是人生旅途的光辉起点,它改变了我们的命运,托起了我们的未来。

闻鸡起舞,我们整齐的步伐震醒了沉睡的校园,洪亮的口号响彻泛红的天际。这是政教七七级给古老校区注入的蓬勃朝气。辅导员林继挺让复退军人统领三军,练出了我们身体,练出了我们纪律。“父亲们”焕发了青春,“小姑娘”少了娇气。

沐浴甘霖,上课我们聚精会神聆听老师教诲。当时百废待兴,连教材都来不及编写、出版。经典原著成了常用教材。我们学习难,但老师备课更难。宋竣老师富有京味的嗓音,把哲学原著中马克思、恩格斯的深奥思想和德国人过于思辨的文字,讲得风趣易懂。后来宋竣老师升任福建省人大常委会副主任。李建平老师的欧洲哲学史,把哲学家的故事和思想讲得生动有趣,并且把他们思想的逻辑和前后思想家的关联交代得很清楚。后来李建平老师荣任福建师大校长。中国革命史课李思老师的课印象最深,他史论结合,使历史不仅仅是故事,重要是逻辑,它的规律性。后来李思老师任政教系主任。林知新老师的《资本论》课并不生动,但我们读他上课时记的笔记时,才发现他理论功力是很深的。

惜时如金,我们要把失去的十年光阴夺回来。图书馆、教室晚自修,不到熄灯时间不归来,甚至用手电筒当灯来“挑灯夜读”。现在一个老师可以上几门课,那时几位老师合上一门课,晚上还有助教辅导,这是当今硕士生、博士生还很难获得的学习待遇呀!

我们注目改革开放的风风雨雨,渴求真理光芒的丝丝缕缕。创办《燧石》刊物,林机费尽心机,让大家各抒已见。政教系的研讨会,大家初试锋芒,郑镇发言赢得阵阵掌声。

我们经常到老师家请教,老师都是热情接待。尤其在林兆荣、陈海驺等老师面前,就如兄长,无拘无束。他们家十分简朴,只有一排排书架上的书,是他们最宝贵的财产。

学习是刻苦的,但我们的生活充满诗意与歌声。西湖泛舟,鼓山登顶。马江初闻船政史,烟台极目三山图。团结友爱,同学开刀住院,我们轮流看护;互相帮助,维强、陈庚义务为大家理发。运动场上,治河标枪如箭疾飞,林波短跑一马当先。仙游学军的生活,给了培华和临水创作《学军组歌》的灵感,省海军礼堂舞台上展示了我们学军后的激情与收获。一首长诗送师兄师姐,辉玲和黄萍朗诵声情并茂,如歌如诉。

为把十年动乱松散的心凝聚起来,辅导员林继挺让复员军人统领七七级。但他注意搞好平衡,包括原职业、地区、年龄、性别都要考虑。其他人才安排到校、系学生会、团委和班委、班团委、小组工作。这为我们后来成长积累最初的经验,孙庆实的毕业典礼告别发言,令老师赞叹与欣慰。果然,许多同学走上重要领导岗位,如中共中央政治局委员、书记处书记黄坤明,还有张大共、鞠维强、叶辉玲、林晓峰、江华先、赵捷、黄子曦、黄浦江等16位厅级领导。10位教授,其中有王岗峰、何贻纶、林子华、陈桂蓉、李郁芬等五位博士生导师。10位特级教师,其中郑勇、朱友华、周福荣受福建省人民政府或全国表彰。方加春曾经是全国四大证券公司的广发证券老总。还有众多的处、科级领导,中学校长及各行各业精英人才。

108位好汉有108个长安山故事和辉煌人生,由于篇幅,只能采撷其中几朵。今后将特作专集,各抒心声。

今日,苏式的“清华楼”早成了现代的研究生楼,只有那几棵遮天蔽日的大樟数,无时不在和微风呢喃这里的往事。回忆四年大学生活,我们都会感谢林继挺辅导员的言教身教,他的人格魅力和领导艺术使大家受益不浅。可惜的是,林继挺老师、林健老师等英年早逝,还有一些任课老师也已经离世,余下多为耄耋老人。但师恩永世难忘!

六个五年同学一聚,话题天南地北,人生酸甜苦辣。我们走向或步入古稀之年,依然不忘社会责任,美珍为朱子文化建设事业腾飞鞍前马后奔忙,宇平依然活跃讲堂指点江山,贻纶、能忠把中国梦拍得那么真实。我们为林炎辉生命的坚强与乐观点赞,愿我们晚年生活更加美好!我们迎接第七个五年一聚,再叙长安山情,犹如一杯武夷山的大红袍,将愈加浓郁香甜!

(注:师大校庆100周年,曾应约写了《如梦如诗如歌的长安山情》,参考该文为武夷山同学聚会纪念册而作 写于2017年9月。)

跋——作为一种文化现象的福建师大政教系七七级

郑 镇

把福建师大政教系七七级看作一种文化现象,一定让人惊讶,但我言之有据。

梁漱溟先生说:“文化是人的生活样法。”借用梁先生的文化定义,当我说我们福建师大政教系七七级是一种“文化现象”时,是指我们这个群体创建了一种独具风格的“生活样法”。这一“生活样法”,并不是因为我们是全国“文革”后首届通过正式高考录取的、令人称羡的大学生,也并非我们在大学四年过着一种别样的学校生活,而是因为我们在毕业后的三十多年中,形成了一种有品味的团队生活方式。

第一,毕业后每五年一次聚会,体现了我们这个年级有强大的向心力。从大学毕业迄今,我们这个年级一共搞了6次聚会。第一次在省委党校。这次聚会是在几个同学一次不经意的谈话中形成的。1987年的一天,我、陈庚、庄季希、张沙沙、李平海等几位同学有个小聚。饭局后,一个人说,时间过得真快呀,我们不知不觉毕业五年了。这句话提醒了大家,要搞一次毕业五周年的聚会。当时我们还没有搞整个年段聚会的自觉,只是召集了在福州地区的同学,搞了一次聚会,来了三十多位同学,并邀请林继挺老师参加。聚会极为简朴,开个座谈会,每个同学交5元钱,在省委党校食堂吃一餐便饭,照个相,完事。

但没想到的是,就是这样一个简朴的活动,在同学中产生强烈反响。首先是王崇文不知从那里得到消息,专程从漳州赶来参加聚会。其他外地同学听说福州地区的同学聚会,纷纷表示赞赏,于是五年一次聚成了我们生活中不可或缺的一个内容:1992年在福州市政协第二次聚会,1997年在仓山烟台山第三次聚会,2002年在福州三中第四次聚会,2007年在师大旗山校区第五次聚会,2012年在漳州市长泰连氏大酒店第六次聚会,今年我们又将在武夷山第七次聚会。

从第二次开始,每次聚会,都有三分之二以上同学参加。大家都把聚会看做重温校园生活,畅叙同学友情的好机会。有的同学从省外专程赶回来,有的从宝岛台湾赶回来,更有的从澳大利亚赶回来。最让我感动和内疚的是第二次聚会,由于各种原因,时间变动了两次,由于当时通讯不是很方便,使得郭萌和赵健全从南平到福州,连续空跑了两趟。但他们都能谅解,没有怨言。这与其说是一种大度,不如说同学之间的深情厚谊!

另外,黄聪、庄季希、黄坤明、范美先、易立群、黄浦江、林晓峰、谭苏建、方加春、黄丽珍、刘学军等同学都为聚会经费、活动内容作出贡献。特别是第五次聚会,正值福建师大建校一百周年大庆,漳州同学为我们七七级物色一块华安玉送给母校。

第二,不忘师泽,永怀感恩之心。其一,从第二次聚会开始,我们都邀请所有在榕的老师参加,后来这成了规矩。第六次聚会因为在漳州举行,考虑年迈的老师不适宜长途跋涉,于是在聚会前,我们逐个走访慰问。其二,哪位老师因病、因老仙逝,一定会有我们七七级学生送上的花圈,一定会有若干位七七级的学生代表前往送行,并慰问其家属。对此,许多老师都非常感动,说就是你们七七级学生最重感情!

让我刻骨铭心的是,第六次聚会前,我们几位同学到医院看望李思老师。李老师已经成植物人多年,对他人到来没有什么反应。我们对他说:“李老师,我们是您的学生,今天来看望您。”他只是望着我们傻笑。后来,我们发现他神情凝固了,笑容停住了,接着两眼流下了热泪。这说明他已经认出我们来了!在这一瞬间,我们感到亲人爱的力量,包括学生对老师的敬爱的力量,是多么伟大,它可以唤醒一颗枯蒿的心,可以创造出生命奇迹!

第三,毕业后,同学间的地位虽有差异,但情谊不变。也许七七级学生从总体上看素质较高,更重要是由于有好机遇,我们年级好些同学都当了“官”,有的级别还不低,这在同学间形成一种“反差。”然而可贵之处在于,我们这些同学“官”们,都能秉持“同学情最重要”的理念,对同学不摆架子,有事能尽力帮忙。大家也从不把他们当“官”来看,见面直呼其名,另有一番同学的亲情。

当然,我们同学中也有个别出了问题,由于各种复杂原因,如今身陷囹圄。但对这些同学,我们也是倍加关心,都会想方设法前去慰问。我们心中始终有一个信念:同学是永远的同学。只要是同学,不论其地位多高、多低,我们都一视同仁。

这就是我把福建师大政教系七七级看作一种“文化现象”的理由。

也许有人认为,以上三个方面都是些凡人小事,没有哪一点是“高、大、上”的动人心弦的内容。但是我想,即便如此,这并不是所有人都能做到的事情。当然,我们希望今后有比我们做得更好的学生团体出现。

我们师大政教系七七级在毕业后三十多年时间里之所以能形成这样一种“生活样法”,是有它特定条件的。其一,由于历史的原因,我们这一年级的人都经历了十年“文革”、上山下乡、回乡务农、厂矿军营等艰苦生活的磨练,懂得了人生的艰辛,懂得世态的炎凉,故尔十分珍惜在大学四年中所形成的和谐的人际关系。其二,在大学四年中,我们遇上了一个好的辅导员——林继挺老师。林老师是个厚道人,做事举轻若重、如履薄冰,而且是个化解学生矛盾的“高手”——他一旦发现学生之间出现矛盾,就来一次小组调整。当时大家戏称这是“八大军区调动”,以至我们现在都不能完整地记得在大学四年中和哪位同学是一个小组的。然而正是多次“八大军区调动”,以及林老师循循善诱的工作,使得在大学四年中,整个年段没有发生什么大矛盾,大家能一团和气,友好相处。其三,在这个年级里有一批愿意为大家服务的人。这批人大多年纪比较大,被称为“老大哥”,但他们以“志愿者”的态度为同学做事,因而赢得了大家的尊重。如,王岗峰是每次聚会的热心人,他说:“五年才能为大家做一件事,一定要做得最好!”可见,他不是把为同学做事看作累赘,而是看作一种“待遇”。又如,何贻纶说,为同学做事情,过程很享受。再如,刘仕敏为了做通讯录,多次顶着烈日,到师大旗山校区档案馆索取、复印资料。此外还有陈能忠、刘萍、张坚为制作通讯录,不计劳苦,做了许多事情。如此等等,令人感动。

我想,我们福建师大政教系七七级这样一种“生活样法”一定会延存下来。

是为跋。

2017年9月4日写于省委党校